スポーツなどで打撲や捻挫などの負傷をした時に、適切な処置が行われると、早期に復帰することが可能となります。しかし、基本的な応急処置が出来ていないことが意外に多いです。そこで基本的な処置方法についてまとめてみたいと思います。

捻挫や打撲の応急処置

捻挫や打撲は負傷の中でも軽く見られがちです。実際に弱い力で痛めた場合、ケガの直後には殆ど症状が分からないこともあります。そのまま練習を続けるとどうなるのか?

- 無理な力が筋肉、靱帯(じんたい)などの軟部組織に加わり、それらが傷つく。

- 小さな傷であっても、動かすことで段々繰り返し力が加わり、傷口が開いていく。

- 血液が集まってきて充血を起こし、周りの組織を圧迫し更に傷が広がる。

負傷箇所によっては12~24時間かけて、炎症が広がりピークを迎えます。

打撲や骨折は比較的血管が多い部分を痛めるので、早くに腫れることが多く、負傷の深刻さに気づくので応急処置が行われやすいです。ところが捻挫の場合は比較的血管が少ない部分を傷つけるので、すぐには腫れてきません。最初の内は痛みも腫れも少ないことがあり、応急処置が遅れがちです。

痛めた部分の感覚(自覚的な痛み)や動きで判断すると危険です。いったん運動を中止し3分程度休憩の後、患部を指で軽く押さえてみて、どのくらい痛みがあるかを確認してください。捻挫なら関節の折れ曲がる部分を一周(表も裏も横も)、打撲した筋肉などは周囲を放射状に押さえてみましょう。靱帯や筋肉の位置を知っているならそれに沿って押さえてみても良いです。ズキンと響く箇所があれば傷がついています。直ちに応急処置を実行してください。

RICE(ライス)

- Rest(安静) 包帯やテーピング等で固定して、患部を動かさない。木の棒や厚紙などで支え(副子)を当てれば、より安定する。

- Icing(冷却) 氷枕で10分から20分冷やし、腫れ(腫脹)を少なくする。1時間程度インターバルを置き、数回繰り返すと良い。

- Compression(圧迫) 腫れがきついとき、スポンジパッドなどで押さえながら固定すると、腫れが早くひく。伸縮包帯やエラスティックバンデ-ジを巻いて圧迫しても良いが、強く巻きすぎると血流を悪くするので、加減が分からなければ無理に圧迫しない方が良い。

- Elevation(挙上) 血が下がらないように、出来れば心臓より上に持ってくる

よく知られた応急処置の基本で、固定(レスト)と冷却(アイシング)は必須です。圧迫と挙上は症状のひどい時には有効ですが、加減が難しいので、わからなければ行わなくてもかまいません。

注意点

- 出血があればその処置を優先すること。止血と消毒を行います。

- 顔面・頭部の打撲や意識障害(気を失う)、ショックによる呼吸困難などが見られたら触らないこと。必要ならAEDや心肺蘇生(心臓マッサージ)をおこない、ただちに救急病院へ搬送。(救急車を呼ぶ)

- 患部が変形してるものは骨折の可能性があるので、固定だけを行います。出血があるものは止血と消毒を行いますが、骨が突き破って外に出た開放性骨折の可能性もあります。不明な時は、できるだけ触らないことです。出血がなければ患部を冷却してもよいです。

- 応急処置がすめば、直ちに医療機関へ受診すること。

- 負傷から24時間はお酒などアルコール類は厳禁です。疼いて夜寝られなくなります。

- 入浴は短時間なら可能ですが、温めると痛みが強くなることが多いですから、患部を湯船に浸けないほうが良いでしょう。

実際の処置例

突き指(指の捻挫または骨折)

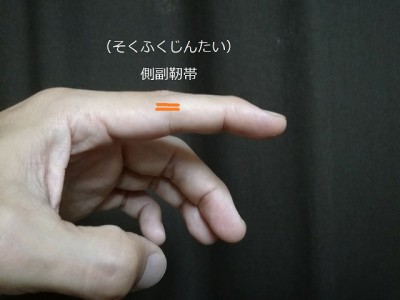

関節の周りを軽く押さえてみて、痛みのある個所を確認する。側副靭帯(横側、内外両方にある)または掌側板(手のひら側)のところに圧痛(押さえた時の痛み)があることが多いです。

RICE処置が基本、まず冷やして腫れがひどくならないようにする。

腫れと痛みが少なく、曲げ伸ばしに支障がなければ、2~4週間程度テーピングまたは包帯で固定します。

スパイラルテープによる簡単な固定法です。手のひら側(掌側)半分だけに板状のテープを貼ります。

上からシップを貼りたいときは、らせん状に巻く方法があります。

掌側板と側副靭帯で、交差する場所が変わります。(固定したいところがクロスするように巻いていく)

回復期に運動再開する場合、再発予防のテーピングとして、CB(コットンバンデージ)で靭帯部をクロスに補強すると良いでしょう。

側副靭帯上にクロス

アンカーテープ(浮き上がり防止)

合わせると

動かせなかったり、曲げ伸ばしに痛みが強ければ骨折の可能性もあるので、出来るだけ早く医療機関へ受診すること。

足をくじいた(足関節捻挫)

外に体重が偏りすぎて、関節の外側を伸ばしてしまう「内返し捻挫」が一般的ですが、傷めた時の姿勢によっては、内側を伸ばす「外返し捻挫」もあります。

内返し捻挫では前距腓靭帯(ぜんきょひじんたい)を傷めやすいです。

.jpg)

足関節は複雑な構造をしています。

一般的に傷める足関節(距腿関節)だけでなく、その末梢側にあるショパール関節とリスフラン関節の圧痛(押さえた時の痛み)にも注意してください。

.jpg)

突き指と同様に応急処置をします。テーピングなどの固定は少し長期に、3~6週間程度行う必要があります。テーピング方法については、また別の投稿で。

なお、足首の捻挫は習慣性になりやすいので、軽いものでも医療機関で治療を受けた方がよいでしょう。

腰や股関節が硬く、ふくらはぎ(下腿)が緊張している人に起こりやすく、下肢の重心のバランスが悪いことが原因です。繰り返し捻挫する方は、足首の治療はもちろんですが、全身的に調整を受けられたほうが良いでしょう。