- 手(腕)の疲れをケアすると肩こりを改善できる

- 手(腕)の疲れをとるには手首(手根骨)の動きを良くすること

手からくる肩こり

人間は良く手を使う生き物です。たとえ腕や肩などに痛みが無くても、日常の動作の中で動きが悪くなった人をよく見かけます。

手の使いすぎで問題となるのは手首(手関節)の動きの硬さですが、それによって腕全体が、いや体全体が影響を受けます。

- うで(前腕)の筋肉が緊張して内側にねじれる(回内)

- 肘の動きが硬くなる

- 二の腕(上腕)の筋肉が硬くなる

- 肩の関節が内側にねじれて脇が開く(肩関節の内旋・外転)

- 胸の上のほうの筋肉(鎖骨のまわり)が緊張する

- 首を支える筋肉(胸鎖乳突筋や肩甲挙筋)が緊張する

- 頸や肩甲骨の動きが悪くなり、肩や背中がこる

このように手の疲労から連動して起こるのが「手からくる肩こり」のタイプです。

軽い疲労であれば、自然に回復しますが、腕の手入れをしておけば、事前に肩こりなどを防ぐことができます。ぜひご家庭でも実践してください。

腕の温浴

発泡スチロールのケースや、たらい等にお湯を入れ、肘から先が浸かるように温めます。

- お湯の温度は全身浴より2度くらい高め(やけどに気を付けてください)

- 温める時間は、皮膚がうっすらピンクに染まって血行が良くなるまで

- 大きな容器がなければ手首まででもOK!

- 温まったら一度お湯から上げて休む

- お湯から上げて冷めてきたら、何度か繰り返してもよい(温冷交互に刺激)

蒸しタオル(ホットパック)

凝った部位がはっきりとしてるときは、直接蒸しタオル等で温めるのも効果的です。主に手首や肘の周り、鎖骨や肩甲骨、頸の周りを温めます。

- お湯に浸したタオルを硬く絞って使う(やけどしないように気を付けて)

- かたく絞ったタオルを電子レンジで30秒ほど加熱してもよい(機械により加減してください)

- 緊張して硬い部分にそっと乗せタオルが冷たくなるまで置いておく

- タオルが冷えたら外す。何度か繰り返し温めてもよい

ポイントは温度差による血管刺激です。

温めて血管を広げ、冷やして血管を縮めてを繰り返すうちに、血管の弾力を取り戻し、老廃物を洗い流すことができます。

ツボ押し

疲れているときは感覚の鈍くなっていることが多いですが、あまり強い刺激を与えないようにしましょう。気持ち良い強さ(やや弱め)でも十分効果はあります。

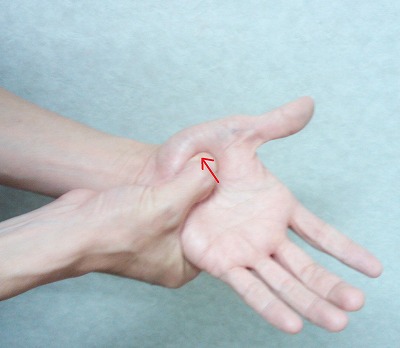

合谷(ごうこく)

手のひらの反対側、親指と人差し指の間の筋肉(水かき)をつまむように押さえます。

人差し指側の骨(中手骨)の際を矢印の方向に押すと、より強い刺激になります。

親指と人差し指で掴む動作による疲労が、水かきの筋肉(母指内転筋)に溜ります。親指を伸ばす動作を妨げますので、腕の親指側の筋肉に負担をかけ、手首の周りで痛みを出します。これが腱鞘炎(de Quervain デゥケルバン)、ばね指の大きな原因です。

外関(がいかん)

手のひらの反対側の手首のシワから指3本分、肘の方に離れたところにあります。(2本分との説もあり)

腕の骨は2本、親指側と小指側にありますので、その間を押さえるようにします。

魚際(ぎょさい)

手のひら側、手の親指の付け根(母指球)で、盛り上がりの部分(やや手首寄り)を指の骨(中手骨)に向けて押さえます。

魚際は特に親指の使いすぎで起こる、母指球筋の反応点ですが、中医学(鍼灸)では肺経なので呼吸器との関連が強く、風邪の時などにも有効です。

手三里(てさんり)

肘の外側の出っ張り(外側上課)から手の方へ指3本分離れたところで、腕の外側にあります。ここには大きな筋肉が2本、盛り上がっていますので、その境の筋目に指を食い込ませるように押さえます。

矢印の方向に押せば、下に骨(橈骨)がありますので、ツボが逃げずに挟むように押せます。

手三里は曲池(きょくち)と同じ大腸経のツボで、作用もよく似ていますが、曲池は腱の上にあるので、筋肉や関節を緩める作用が強く、三里は筋肉の中頃にあるので、筋力を高める作用が強いです。専門的になりますが、筋紡錘を刺激すると筋収縮を強め、腱紡錘を刺激すると筋緊張を弱めるためです。

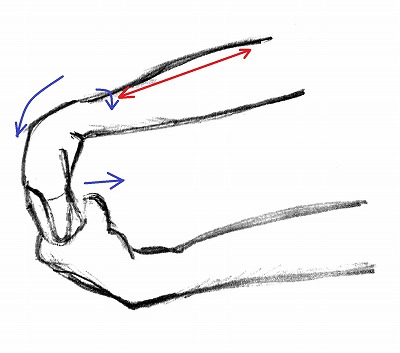

腕の外側のストレッチング

腕を前方に突き出し、手のひらを下に向けます。反対の手でゆっくり手首を手のひら側へ引っ張るようにして、腕の外側の筋肉を20秒伸ばします。

強すぎてはいけません。優しく気持ちよい強さで伸ばすこと。

また緩めの力であっても、長時間のストレッチングは無理があります。1か所あたり20秒程度にとどめましょう。

ストレッチングは最初の10秒間で約80%の効果が達成されるというデータがあります。疲労回復が目的の場合、強すぎ、長すぎの伸張は必要ありません。

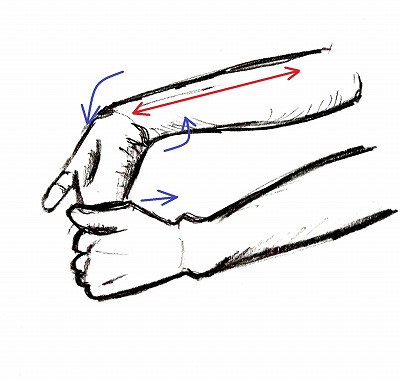

腕の内側のストレッチング

次に手のひらを上向きに返して、同じように伸ばします。

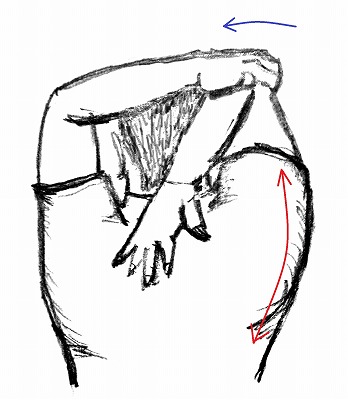

肩の外側と肩甲骨の内側のストレッチング

腕を前から反対側へ持っていき、反対側の腕をひっかけて、肩の後方を伸ばします。

この時、肩が上に挙がらないようにしましょう。肩甲骨が上に挙がってしまい、肩の周りを正確に伸張することができません。

また伸ばすのが右肩なら、顔を右に向けると、肩甲骨の上側の筋肉(肩甲挙筋、僧帽筋)を伸ばすことができます。

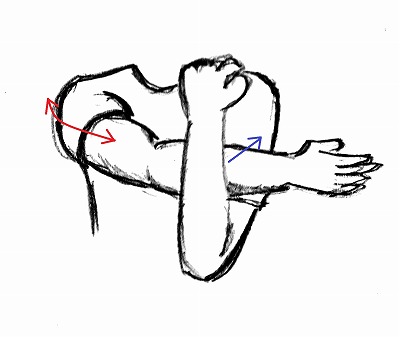

肩の下側と脇の筋肉のストレッチング

腕を上にあげ、手を頭の後ろから背中に持っていきます。肘に反対側の手をかけて、反対側やや後方に伸ばします。

この時、出来るだけ背中が丸くならないように伸ばして、頭で後方へ押せば、しっかり肩甲骨の周りと、脇の筋肉を伸ばすことができます。